De nombreux architectes par le passé ont essayé de faire du logement un produit à grande diffusion sans grand succès. Le plus célèbre d’entre eux est probablement Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). Il a théorisé, dessiné, et réalisé des logements standardisés, répondant à des codes et à un mode de construction bien spécifiques (logement type « Berlin » par exemple).

De nombreux architectes contemporains essaient de développer des approches similaires, des cellules de logements idéales. Le domaine foisonne d’idées géniales, de publications et de thèses sur le sujet, mais la réalité est là, le logement n’est toujours pas considéré comme un produit normalisé

Une appréhension culturelle du produit

Alors que cette philosophie se développe à grande vitesse dans les pays du Nord (Suède, Norvège, UK), l’idée peine à trouver sa place dans les cultures du Sud de l’Europe. Il faut dire que nous payons encore aujourd’hui le prix de la reconstruction d’après-guerre, de la stratégie des grands ensembles et des logements tous identiques.

Ce sont ces « cités » qui ont doucement mais surement dérivé et sont devenues les objets de discorde sociale contemporains. Bien que cette grande période « glorieuse » n’ai pas créé que des désastre économico-culturels, et même de superbes réalisations comme la cité Radieuse à Marseille, Il est difficile de ne pas faire l’amalgame entre cette problématique urbaine et sociale et le logement-produit.

C’est un métier et une société qui ont été marqués par cette approche, et c’est tout naturellement que nous avons adopté le contrepied. Dans nos esprits, le logement n’est pas un produit, il est unique et doit être redessiné à chaque fois, ou nous risquons de répéter les erreurs du passé.

Concevoir pour la qualité de l’usage et de l’environnement.

Cette approche a porté ses fruits pendant des années, mais, à l’ère de la communication et de la transparence, il devient difficile de cacher son logement et les disparités entre les unités d’habitation même au sein d’un seul bâtiment.

Des logements différents sont par définition de niveau qualitatifs différents, autant d’un point de vue ergonomique que de confort, d’accessibilité, de luxe. Il existe donc des logements privilégiés, et des logements de moindre qualité.

J’ai prêté serment en tant qu’architecte de défendre la qualité du bâtiment et de la vie de ses usagers, et il m’est de plus en plus difficile d’accepter de passer mon temps à étudier des configurations différentes au lieu de concentrer mes efforts sur un logement le plus idéal possible.

C’est un petit peu de dilemme de l’architecte moderne, qui se trouve aujourd’hui face à la nécessité de faire évoluer sa conception du logement afin de rationnaliser sa production et d’offrir le meilleur logement possible, tout en préservant la richesse de la diversité des habitants.

La démarche produit

C’est là qu’intervient la démarche produit, ou le processus d’étude et d’itération qui vise à offrir pour le meilleur prix le logement le plus qualitatif possible.

Concrètement, la démarche produit dans le logement, c’est une démarche qui vise à créer pour une population spécifique le logement type le plus performant, agréable et économique possible, qui réponde aux attentes des utilisateurs.

Concevoir un produit, c’est se poser la question

de l’usage, de la valeur et de la fabrication. Chaque personne, selon son âge,

sa culture, sa catégorie socio-professionnelle et encore bien d’autres

critères, a des affinités avec des produits de caractéristiques différentes.

Chaque segment de la population est une opportunité pour un produit spécifique

qui permette à chacun de se sentir bien chez soi. La clé de la démarche

produit, c’est d’écouter et de comprendre les futurs utilisateurs pour répondre

à leurs besoins, leurs désirs et leurs attentes.

La différenciation tardive

Mais attention, il ne s’agit pas de retomber dans les travers du passé.

Ce n’est pas parce que l’on achète un produit spécifique que c’est le même pour tous. Il est possible de le rendre unique, différent et de se l’approprier. L’industrie automobile l’a bien compris avec le principe de différenciation tardive. C’est au travers d’options, de finitions et d’éléments supplémentaires que le produit se différencie sans remettre en question le processus de fabrication.

Dans le logement, il peut s’agir de modèles de salles de bains, de cuisines, de revêtements, d’options de volets, de stores, d’ameublement, d’équipement…. Mais pas seulement.

A l’extérieur du logement, la différenciation tardive permet de créer des bâtiments uniques, qui ne ressemblent à aucun autre. Alors qu’une partie du bâtiment (unités de vie et fonctionnelles) peuvent être fabriquées de manière répétitive, le RdC, la façade, les espaces extérieurs, les toitures, les coloris, les espaces rapportés (balcons / terrasses / loggias) réécrivent le bâtiment, lui donnent une identité propre et permettent de créer une interface adaptée à son environnement.

Cette notion de différenciation tardive est essentielle pour diffuser la notion de produit dans le logement. Un logement-produit ne veut pas dire un bâtiment standard.

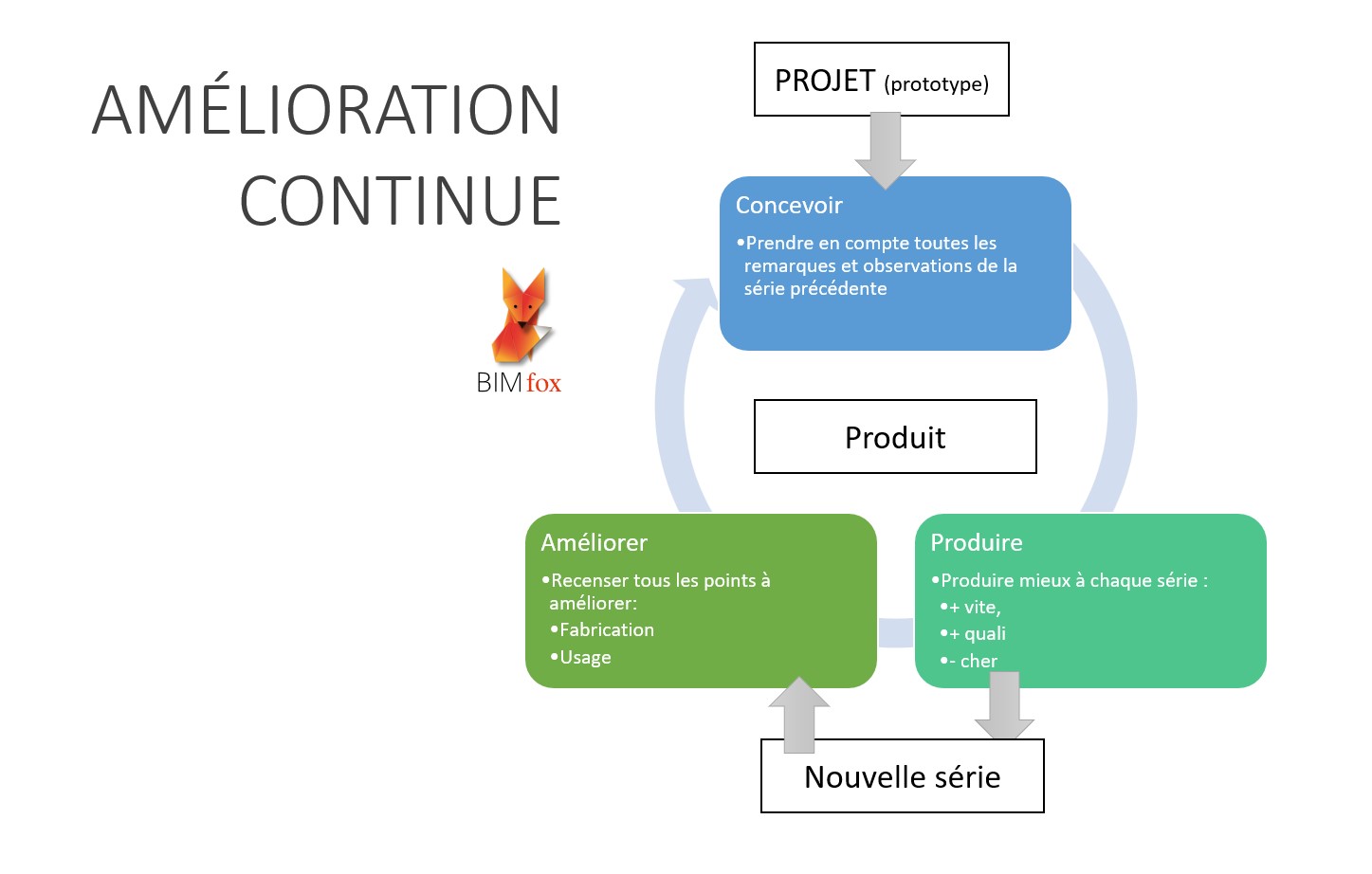

L’amélioration continue

La beauté de la démarche produit réside dans le fait que, contrairement aux idées reçues, le produit n’est pas statique. Il vit, il évolue, il meurt et est remplacé par une meilleure solution.

Deux grandes mouvances se rencontrent dans l’amélioration continue : l’amélioration des process de production et l’amélioration de la conception du produit. Elles sont toutes deux articulées autour de l’écoute des utilisateurs du produit A chaque production d’une « série », on recueille les retours d’expérience en fabrication (qu’est ce qui s’est bien passé, que peut-on améliorer) et en usage (comment est votre logement, que peut-on améliorer, voyez-vous de nouvelles fonctionnalités auxquelles nous n’aurions pas pensé, que peut-on changer pour faciliter la maintenance ?)

En suivant ce processus, le produit s’améliore à chaque série. Il suffit de regarder les vidéos de présentation des logements BOKLOK (logement modulaire de chez IKEA et SKANSKA) pour comprendre à quel point le produit est optimisé dans ses moindres détails, comment le produit s’adapte à son utilisateur et pas l’inverse.

Conclusion

Nous, concepteurs du bâtiment, tombons souvent dans le travers du sachant. Ce n’est pas pour autant que l’on sait tout. Adopter une démarche produit, c’est donner la parole non seulement aux concepteurs, mais également aux fabricants, aux exploitants et aux habitants du logement. C’est entamer un dialogue pour concevoir de manière inclusive, et construire à l’écoute de tous.